プロセスマイニングは、単なる“業務の見える化ツール”ではありません。実際の業務フローを事実ベースで把握し、ボトルネックの特定から改善アクションまでを一気通貫で支援する“業務改革のエンジン”です。本記事では、プロセスマイニングの基本から、現場での活用方法、そして改革につなげる視点までをわかりやすく解説します。

プロセスマイニングで「見えるようになること」

業務改善の現場で、「何から着手すべきか分からない」「本当にこのやり方で正しいのか」と悩む声は少なくありません。その背景には、現場の業務実態が正確に把握できていないという課題があります。ここで注目されているのが、プロセスマイニングという手法です。

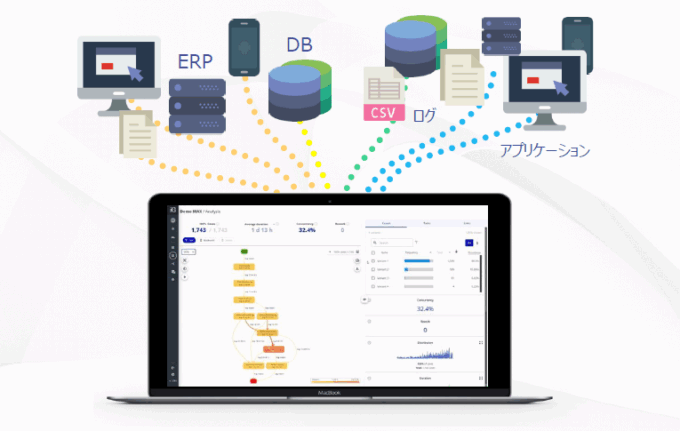

プロセスマイニングとは、業務システムに蓄積されたログデータを解析し、業務の実行フローを“事実ベース”で可視化する技術です。従来のヒアリングやアンケートに頼る方法とは異なり、主観の入り込まない客観的な業務分析が可能となります。

たとえば、受注から請求までの業務を可視化すると、「設計上の理想的なフロー」と「現場で実際に行われている処理」にギャップがあるケースが多々見られます。プロセスマイニングでは、迂回処理・例外対応・不要な手戻りといった“現場の実態”を正確に浮かび上がらせることができます。

また、処理の遅延や滞留など、ボトルネックの検出や、ルールから逸脱した業務(例:承認を飛ばした処理)の発見も可能です。これにより、属人的な勘や経験に頼らず、データに基づいた確かな業務改善が実現できます。

現場で「どのように活用されている」のか

プロセスマイニングはすでに、多くの業種・部門で導入が進んでいます。代表的な活用例としては、以下のようなものが挙げられます。

経理・請求業務

- 処理遅延の発生箇所や原因の特定、未承認の請求処理の検出

受発注プロセス

- 納期遅延の傾向把握、注文ルートの逸脱を特定

カスタマーサポート

- 対応の属人化解消、応対品質のばらつきを可視化

内部統制・監査

- ガバナンスルールから逸脱した処理の検知、不正兆候の早期発見

ここで重要なのは、「見える化」で終わらせないことです。可視化したフローから課題のインパクトを定量的に評価し、優先順位をつけた改善計画の策定へとつなげる必要があります。

さらに、プロセスマイニングの大きな特長は、「改善後の状態も追える」ことにあります。業務改善を行った後、処理時間が本当に短縮されたのか、例外処理が減ったのか──これらを数値で検証・モニタリングすることで、PDCAの“Do-Check”を高速に回すことができます。

プロセスマイニングは、単なる分析レポートではなく、現場の改善を加速させる実践的な運用ツールとして機能するのです。

業務改革の“武器”として使いこなすには

多くの企業が「ツール導入で満足してしまう」傾向にありますが、プロセスマイニングは戦略的に活用することで真価を発揮します。

以下は、業務改革プロジェクトとして機能させるための基本ステップです:

- 改善目的の明確化(例:納期短縮・コスト削減)

- データ収集と分析基盤の整備

- プロセス可視化と課題の抽出

- 改善施策の立案とKPI設計

- 改善実行とモニタリング(成果の見える化)

また、プロセスマイニングの最大の価値は、「感覚ではなく、事実に基づく合意形成」が可能になることです。経営層・管理職・現場担当の間で温度差がある場合でも、共通の“業務の見える化データ”があることで、主観や反論ではなく、ファクトベースの会話が成立しやすくなります。

導入初期は、専門知識を持つ外部の支援を受けるのも有効です。外部支援でプロジェクト設計やツールの使い方を学び、段階的に内製化を進める「ハイブリッド型」の体制が、実務面でもリスクが少なくおすすめです。

【まとめ】プロセスマイニングでできること~業務改革につなげる実践的な活用法

プロセスマイニングは、業務の実態を“事実ベース”で捉え、可視化・分析・改善・モニタリングまでを一気通貫で支える強力なツールです。属人的な判断や過去の慣習から脱却し、論理的かつ再現可能な業務改革へ進むための出発点になります。

すでに業務改善に取り組んでいる方も、これから着手しようとしている方も、「業務の見える化」の先にある本質的な改革を目指すなら、今こそプロセスマイニングの活用を検討すべきタイミングです。

プロセスマイニング活用のポイント

- ログデータを活用し、“事実”に基づいたプロセスを可視化

- 業務のボトルネックや逸脱パターンを自動検出

- 定量データに基づいた、説得力ある課題抽出と優先順位設定

- 改善施策の実行後も、効果を数値でモニタリング可能

- 経営層と現場の認識を揃える“共通言語”として機能

- 初期は外部支援も活用し、将来的には内製化も視野に